宾利车天价“退一赔三”案有关舆情分析报告

2018-12-17来源:阳光消费研究院

11月30日,最高人民法院第五巡回法庭对贵阳“宾利车天价赔偿案”作出终审判决,认定本案中未提前告知PDI检测结果是“行业惯例”,不构成“欺诈”,撤销一审法院关于“退一赔三”的判决。从侵害消费者知情权的角度酌定被告赔偿原告11万元,同时车主负担31.1万元诉讼费。至此,“史上最贵退一赔三案”尘埃落定。

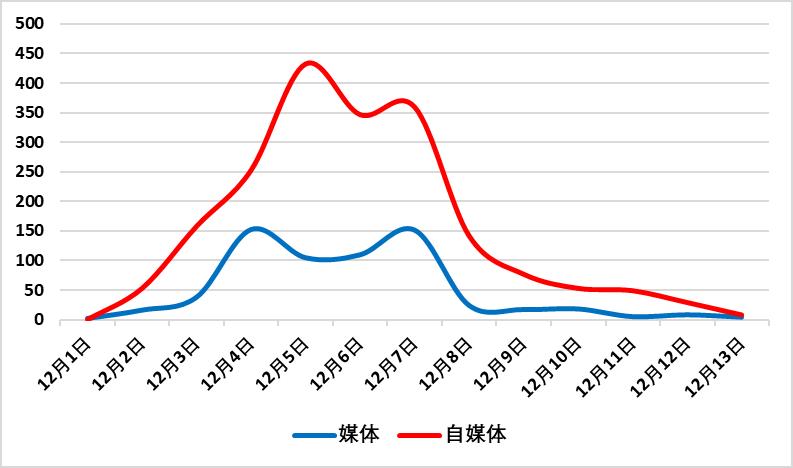

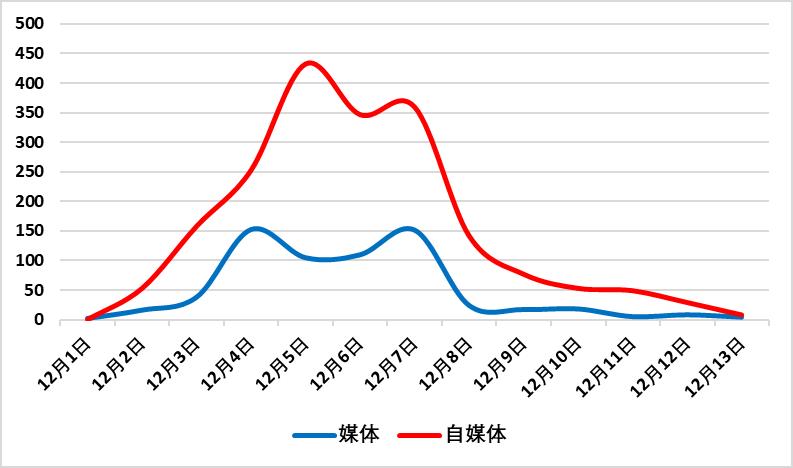

此案引发舆论广泛关注。据北京阳光消费大数据研究院监测数据,截至12月13日19时,网络媒体报道619篇,报刊34篇,微博108条(不含二次转载),微信785篇,论坛博客60篇,App文章910篇。事件在12月5日、7日出现两次传播峰值。

图:“豪车天价赔偿案”终审判决相关舆情走势 一、媒体专家观点分析

(一)支持“侵犯知情权,但不构成欺诈”判决结果

主流媒体梳理案件始末、改判原因,重点关注最高人民法院关于更换窗帘是否属于大修、经销商PDI程序不告知消费者是否存在欺诈等具体细节的认定。新华社刊文《最高人民法院改判“宾利退一赔三案”》认为,对车门一处油漆瑕疵进行抛光打蜡、更换窗帘等问题显然轻微,明显不危及车辆安全性能、主要功能和基本用途,未给杨某的日常用车造成不利影响,不影响杨某的财产利益;经销商签订合同时该车尚未到店,不知晓轻微问题的存在,处理后即主动记载并上传了信息,并无隐瞒的主观故意。所以虽然在告知上侵犯了原告知情权,但不构成欺诈。

(二)二审判决对同类案件处理具有标杆性意义

媒体、专家主流声音对最高法判决表示支持,认为判决对社会消费领域“欺诈”认定、汽车行业发展具有长远意义。《人民法院报》文章称,该案判决为类案的审理提供了原则性路径,对促进购车者知情权的合理保护和行业的有序发展具有重要指导意义。北京威诺律师事务所主任杨兆全表示,二审法院判决是正确的,是对情理法三者结合后非常完美的判决,充分体现了法律维护公平和平衡的社会价值。中国汽车流通协会法律专家武峰表示,案件将对今后汽车消费领域乃至整个社会消费领域“欺诈”案件的法律适用、裁判尺度具有重要的案例指导意义,将在中国汽车行业发展史上作为一个里程碑式的案件载入史册。

(三)案件对消费者过度维权予以警示

司法、汽车流通领域媒体、专家关注消费者承担多数诉讼费,认为其对消费者过度维权进行了警示。如《人民法院报》刊发评论《“瑕疵隐瞒”与“欺诈”》称,该案判决提醒顾客,维权必须注意过错与责任相当。中国汽车流通协会专家委员会成员李颜伟称,此次赔偿不能覆盖起诉费、律师费,也对消费者的过度维权进行了警示。

(四)判决与此前指导案例不协调

有行业自媒体对判决结果提出质疑。微信公众号“老赵法律评论”发文《最高法“史上最贵退一赔三案”判决不见得那么正确》称,本次判决无法与2013年最高人民法院发布的第17号指导案例协调,奢侈品销售领域不应仅将造成安全、健康等较大不利影响作为欺诈认定标准,无法强行分辨经营者的主观意图出现在缔约前或缔约后等。

二、网民观点分析

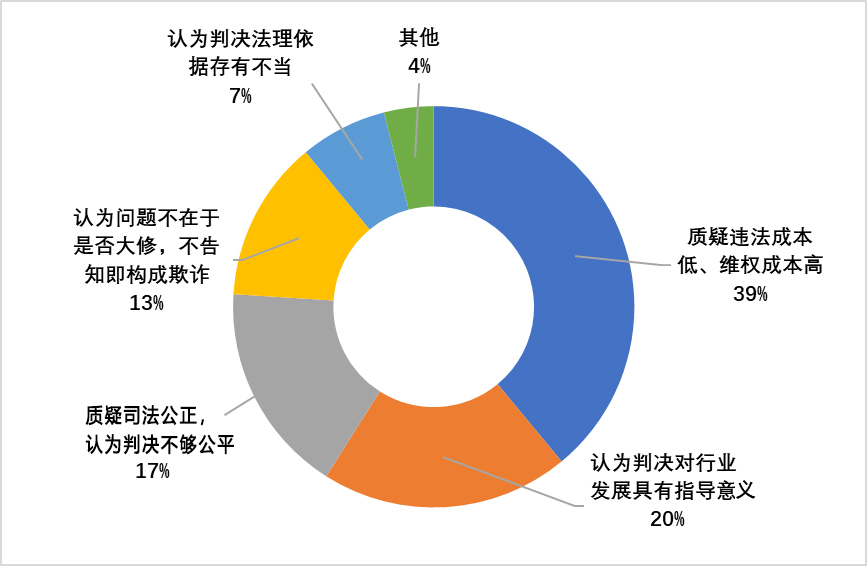

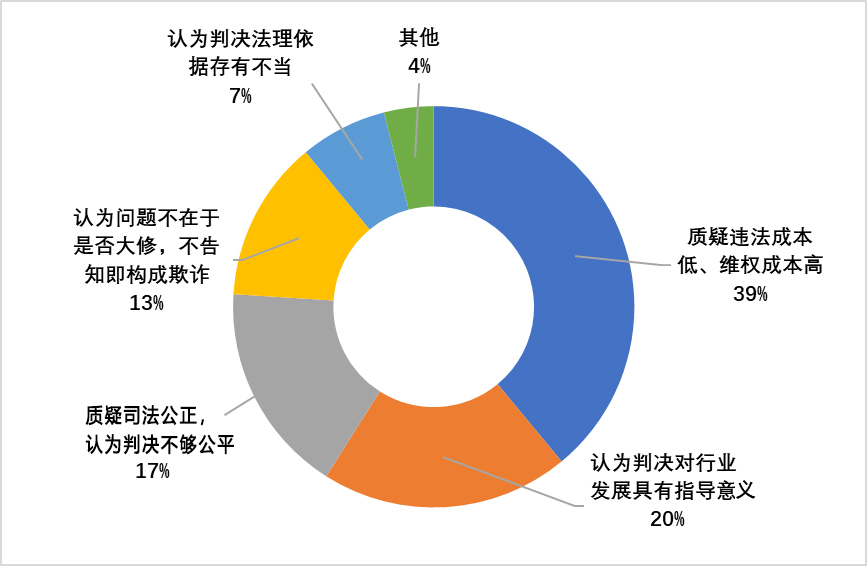

网民观点抽样调查显示,部分网民支持法院判决,认为内饰修补确实不算“大修”,判决对行业发展具有指导意义。同时,也有为数不少网民认为判决减小了经销商违法成本,担忧后续消费者权益保障。部分网民对是否构成“欺诈”、依照“惯例”裁决等提出质疑。

图:网民观点分析 1.质疑违法成本低、维权成本高(39%)

@枣木烟斗:这个判决等同于加大了消费者的注意义务,以后消费者如何保障知情权?经销商可以大胆隐瞒销售那些剐蹭车辆了。

@恋旧的王先生_82475:相当于我买了一个新车不是全新的,我去找法院提起诉讼,最后我还亏了20万?这样以后买到类似车,委屈吞进自己肚子吧,维权来的费用还不抵诉讼费。

2.认为判决对行业发展具有指导意义(20%)

@绿城在野法曹: 处理结果对消费者知情权的合理保护、行业的有序发展具有指导意义。

@法医X博士:能不能看了文章再喷?这辆车没被使用过,只是车门一处油漆瑕疵进行抛光打蜡,不算“大修”,所以不按整辆车价格赔偿。

@差不多是棵废桃树了:本来就只是内饰有问题,怎么可能赔三倍?

@修车的杨工:新车在运输途中涉及外观的小损伤常有,经修复不涉安全的,确实不应被认定为故障车。

3.质疑赔偿数额,认为不足对经营者形成震慑(17%)

@杜姐:赔偿太少,毕竟是惩罚性赔偿,这点赔偿不足以警告经销商要如实告知,因为如实告知就不好销售或者必须降价销售,所以我认为有欠公平。

4.认为问题不在于是否大修,不告知即构成欺诈(13%)

@高晓灵-SH:重罚的意图是防止经销商欺诈,不管因维修的大小而含糊告知的义务,既然没有告知,那就是欺诈。

5.认为判决法理依据存有不当(7%)

@胡心飞翔:用2017年的《乘用车新车售前检查服务指引(试行)》,去判断2014年的行为,我认为是错误的。判决中判定车主负担31.1万元诉讼费,那是赤裸裸的的威胁普通消费者。

6.其他(4%)

三、舆情研判与建议

该案对未来处理类似消费纠纷起到了指导作用,但案件的舆论争议也表明,未来类似案件可能存在的一些舆情风险与隐患。

一是消费者获赔金额不抵诉讼费引发舆论炒作。本案中,前后两次审判差距悬殊,部分网民对后续消费者权益保护持悲观态度,部分自媒体文章炒作“维权赔钱论”“倒贴论”。对此,相关部门有必要对诉讼费收取标准、原被告双方划定依据给予进一步说明,同时从法理角度说明诉讼费与原告获赔款项的差别,加强普法宣传。

二是依照“惯例”裁决的正当性难获广泛共识。该案中PDI程序属于“行业惯例”相关说明在网民中认可度较低,部分声音据此认为我国法律尚存漏洞,亟待完善。对此,有关部门有必要通过媒体及一些有影响力的自媒体发文释法明理,对美国“柠檬法案”等国际上类似案件审判予以介绍,引导舆论回归对案件本身的理性探讨。

三是“警示过度维权”与“消费者弱势”落差引发炒作。本案在纠正“过度维权”上确有现实意义,但突出强调这一点在网民中引发反弹,其原因在于普通消费者面对商家在总体上的不对等与弱势。对此,在类似案件宣传中,需拿捏好案件对“警示消费者过度维权”作用宣传的力度,更多强调维权结果作为法律工具的自然产物,弱化道德语境下的“警示”、“教育”、“震慑”等话语,从舆情层面保障消费者“安全感”。

(此报告由北京阳光消费大数据研究院和消费者网联合发布)

此案引发舆论广泛关注。据北京阳光消费大数据研究院监测数据,截至12月13日19时,网络媒体报道619篇,报刊34篇,微博108条(不含二次转载),微信785篇,论坛博客60篇,App文章910篇。事件在12月5日、7日出现两次传播峰值。

图:“豪车天价赔偿案”终审判决相关舆情走势

(一)支持“侵犯知情权,但不构成欺诈”判决结果

主流媒体梳理案件始末、改判原因,重点关注最高人民法院关于更换窗帘是否属于大修、经销商PDI程序不告知消费者是否存在欺诈等具体细节的认定。新华社刊文《最高人民法院改判“宾利退一赔三案”》认为,对车门一处油漆瑕疵进行抛光打蜡、更换窗帘等问题显然轻微,明显不危及车辆安全性能、主要功能和基本用途,未给杨某的日常用车造成不利影响,不影响杨某的财产利益;经销商签订合同时该车尚未到店,不知晓轻微问题的存在,处理后即主动记载并上传了信息,并无隐瞒的主观故意。所以虽然在告知上侵犯了原告知情权,但不构成欺诈。

(二)二审判决对同类案件处理具有标杆性意义

媒体、专家主流声音对最高法判决表示支持,认为判决对社会消费领域“欺诈”认定、汽车行业发展具有长远意义。《人民法院报》文章称,该案判决为类案的审理提供了原则性路径,对促进购车者知情权的合理保护和行业的有序发展具有重要指导意义。北京威诺律师事务所主任杨兆全表示,二审法院判决是正确的,是对情理法三者结合后非常完美的判决,充分体现了法律维护公平和平衡的社会价值。中国汽车流通协会法律专家武峰表示,案件将对今后汽车消费领域乃至整个社会消费领域“欺诈”案件的法律适用、裁判尺度具有重要的案例指导意义,将在中国汽车行业发展史上作为一个里程碑式的案件载入史册。

(三)案件对消费者过度维权予以警示

司法、汽车流通领域媒体、专家关注消费者承担多数诉讼费,认为其对消费者过度维权进行了警示。如《人民法院报》刊发评论《“瑕疵隐瞒”与“欺诈”》称,该案判决提醒顾客,维权必须注意过错与责任相当。中国汽车流通协会专家委员会成员李颜伟称,此次赔偿不能覆盖起诉费、律师费,也对消费者的过度维权进行了警示。

(四)判决与此前指导案例不协调

有行业自媒体对判决结果提出质疑。微信公众号“老赵法律评论”发文《最高法“史上最贵退一赔三案”判决不见得那么正确》称,本次判决无法与2013年最高人民法院发布的第17号指导案例协调,奢侈品销售领域不应仅将造成安全、健康等较大不利影响作为欺诈认定标准,无法强行分辨经营者的主观意图出现在缔约前或缔约后等。

二、网民观点分析

网民观点抽样调查显示,部分网民支持法院判决,认为内饰修补确实不算“大修”,判决对行业发展具有指导意义。同时,也有为数不少网民认为判决减小了经销商违法成本,担忧后续消费者权益保障。部分网民对是否构成“欺诈”、依照“惯例”裁决等提出质疑。

图:网民观点分析

@枣木烟斗:这个判决等同于加大了消费者的注意义务,以后消费者如何保障知情权?经销商可以大胆隐瞒销售那些剐蹭车辆了。

@恋旧的王先生_82475:相当于我买了一个新车不是全新的,我去找法院提起诉讼,最后我还亏了20万?这样以后买到类似车,委屈吞进自己肚子吧,维权来的费用还不抵诉讼费。

2.认为判决对行业发展具有指导意义(20%)

@绿城在野法曹: 处理结果对消费者知情权的合理保护、行业的有序发展具有指导意义。

@法医X博士:能不能看了文章再喷?这辆车没被使用过,只是车门一处油漆瑕疵进行抛光打蜡,不算“大修”,所以不按整辆车价格赔偿。

@差不多是棵废桃树了:本来就只是内饰有问题,怎么可能赔三倍?

@修车的杨工:新车在运输途中涉及外观的小损伤常有,经修复不涉安全的,确实不应被认定为故障车。

3.质疑赔偿数额,认为不足对经营者形成震慑(17%)

@杜姐:赔偿太少,毕竟是惩罚性赔偿,这点赔偿不足以警告经销商要如实告知,因为如实告知就不好销售或者必须降价销售,所以我认为有欠公平。

4.认为问题不在于是否大修,不告知即构成欺诈(13%)

@高晓灵-SH:重罚的意图是防止经销商欺诈,不管因维修的大小而含糊告知的义务,既然没有告知,那就是欺诈。

5.认为判决法理依据存有不当(7%)

@胡心飞翔:用2017年的《乘用车新车售前检查服务指引(试行)》,去判断2014年的行为,我认为是错误的。判决中判定车主负担31.1万元诉讼费,那是赤裸裸的的威胁普通消费者。

6.其他(4%)

三、舆情研判与建议

该案对未来处理类似消费纠纷起到了指导作用,但案件的舆论争议也表明,未来类似案件可能存在的一些舆情风险与隐患。

一是消费者获赔金额不抵诉讼费引发舆论炒作。本案中,前后两次审判差距悬殊,部分网民对后续消费者权益保护持悲观态度,部分自媒体文章炒作“维权赔钱论”“倒贴论”。对此,相关部门有必要对诉讼费收取标准、原被告双方划定依据给予进一步说明,同时从法理角度说明诉讼费与原告获赔款项的差别,加强普法宣传。

二是依照“惯例”裁决的正当性难获广泛共识。该案中PDI程序属于“行业惯例”相关说明在网民中认可度较低,部分声音据此认为我国法律尚存漏洞,亟待完善。对此,有关部门有必要通过媒体及一些有影响力的自媒体发文释法明理,对美国“柠檬法案”等国际上类似案件审判予以介绍,引导舆论回归对案件本身的理性探讨。

三是“警示过度维权”与“消费者弱势”落差引发炒作。本案在纠正“过度维权”上确有现实意义,但突出强调这一点在网民中引发反弹,其原因在于普通消费者面对商家在总体上的不对等与弱势。对此,在类似案件宣传中,需拿捏好案件对“警示消费者过度维权”作用宣传的力度,更多强调维权结果作为法律工具的自然产物,弱化道德语境下的“警示”、“教育”、“震慑”等话语,从舆情层面保障消费者“安全感”。

(此报告由北京阳光消费大数据研究院和消费者网联合发布)